Antes de 1974, Portugal era outro. Um país bem diferente.

Apenas as coordenadas da latitude e longitude eram as mesmas e as fronteiras iguais, tal como as inalteráveis características próprias da geografia física. Tudo o resto era desigual. A cor cinzenta predominava. As pessoas não tinham motivos para sorrir. A falta de confiança no futuro era geradora de um estranho sentimento de insegurança que predominava na grande maioria das famílias.

A ruralidade da população, associada a altas taxas de analfabetismo, a par das elevadas taxas de pobreza, de mortalidade infantil e do desemprego traduziam o resultado das políticas autoritárias e retrógradas de António Oliveira Salazar.

Os portugueses viviam ostracizados no seu próprio País. Não tinham acesso à informação livre devido à censura imposta pelos serviços governamentais. Emissões de rádio, televisão, edições de livros e a publicação de jornais, tal como o cinema e o teatro, tudo era previamente censurado em nome de uma moral oficial. Ora, é o depoimento pessoal deste tempo que agora se divulga como contributo para as comemorações dos 50 anos da proclamação da Democracia.

Francisco, filho de Isabel e Carlos, nasceu em Lisboa, em 1947. A mãe era filha de um combatente republicano da Rotunda e o pai era médico do Hospital de Santa Marta, com assumidas ligações à Oposição e por isso considerado “desafeto ao regime”. Francisco descreve aqui retratos políticos focados nos episódios que ele mesmo testemunhou entre 1957 e 1974.

As três gerações das famílias de Francisco, tanto materna como paterna, residiam em Campo de Ourique. Cultivavam o bairrismo centrado no Jardim da Parada. Aí tinham raízes os avós, o pai, a mãe, os tios, os irmãos e os primos. Todos vizinhos uns dos outros, moravam entre a Rua Coelho da Rocha e a Rua 4 de Infantaria.

Francisco guarda memórias da sua infância passada no seio da família, ao lado do seu gémeo e de outros dois mais velhos e uma irmã mais nova.

Na dimensão política, as suas recordações começam aos 10 anos de idade com a campanha de Humberto Delgado, em 1957-1958. Na altura, ele e o irmão mais velho percorriam as ruas do bairro para colar pequenos selos com a fotografia do general nas paredes e nas vitrinas das montras das lojas. Eram minis cartazes de papel que mediam aproximadamente 10 por 5 cm. Tinham grandes vantagens pela facilidade de serem escondidos, transportados e colados e, também, porque os efeitos obtidos eram espetaculares pela grande visibilidade conseguida depois de colados. Foi desta maneira que Humberto Delgado ocupou, desde então, um lugar de destaque e até de inspiração orientadora na mente e nas ações de Francisco. Era uma espécie de primeiro sentimento de adesão às lutas democráticas.

No ano seguinte, em 1959, Francisco e o irmão gémeo, pela mão da mãe, foram visitar o tio Rui Moura (irmão da mãe) que estava preso em Caxias. As conversas havidas no parlatório da prisão e no regresso constituíram uma primeira lição prática sobre pessoas boas e más. A grande preocupação de Isabel era explicar aos filhos que o tio era bom e os PIDES maus…

Francisco começou a perceber que Portugal era dominado por uma Ditadura e que estava socialmente atrasado em relação a outros países europeus. Não demorou, em termos de pensamento, a colocar-se ao lado da Oposição, apesar de adolescente. Concluiu que era necessário mudar o rumo do País.

Francisco continuou a receber sucessivos esclarecimentos de iniciação ao conceito de democracia. Seu Pai dava como exemplo o sistema inglês onde o chefe da Oposição tinha direitos oficiais e até era remunerado para criticar a governação. Dizia, referindo-se aos membros da House of Commons do Parlamento: – Em Inglaterra os membros da Oposição recebem salários para serem deputados e cá são perseguidos e presos!

Mas, curiosamente, Carlos ora mencionava o exemplo inglês que conhecia bem, uma vez que a família de seu pai era inglesa, ora defendia a política da então URSS que, igualmente, admirava. Citava com frequência a vitória de Berlim, em Maio de 1945 e a conquista do espaço protagonizada primeiro pela entrada em órbita da cadela Leika, a bordo do Sputnik 2 (1957) e depois por Iuri Gagarin, no Vostok 1 (1961).

Carlos, era, sobretudo, um adversário de Salazar que acusava de impedir o progresso do país e de oprimir os povos africanos nas colónias. Tinha estudado na Faculdade de Medicina, ao Campo de Santana, onde conhecera Álvaro Cunhal que frequentava, ali mesmo ao lado, Direito. Tinham exatamente a mesma idade, ambos nasceram em 1913. Juntos representaram os estudantes no Senado Universitário. Em 1936, resolveram hastear uma bandeira vermelha no mastro da varanda principal do imponente edifício das Ciências Médicas como sinal de solidariedade à República Espanhola. Carlos relatava este episódio como exemplo de audácia e de irreverência, mas também de coragem, próprias das lutas académicas da época. A carreira médica de Carlos em Lisboa e a ida de Álvaro para a Guerra Civil de Espanha e para a luta clandestina explicam a separação dos dois. Só em 1975 voltariam a estar juntos por iniciativa de Agostinho Neto que os convidou para a festa da Independência em Luanda. Conversaram longamente no “Hotel Presidente”. Mas, Álvaro, ao contrário de Carlos, não gostava de reviver o passado. Manteve uma postura mais “fria” no reencontro dos dois.

Voltando à viragem dos anos 50 / 60.

Humberto Delgado, General da Força Aérea, reuniu o consenso das diferentes alas oposicionistas para disputar a eleição presidencial com Américo Tomás. Os resultados oficiais não terão refletido a verdade das urnas. Delgado, muito justamente, sempre reclamou a vitória eleitoral. Optou, a seguir, por conduzir a luta contra Salazar de forma mais radical.

Pouco tempo depois, o Estado Novo é abalado por sucessivos eventos que assinalam a história dos anos 60. Apesar do insucesso, as iniciativas para derrubar Salazar foram amplamente difundidas pela Imprensa mundial, aumentando o repúdio internacional em relação à política oficial do regime.

Logo em Janeiro de 1960, o êxito da fuga de Álvaro Cunhal do Forte de Peniche representou uma dura derrota para o regime. Nesse ano, Francisco era aluno do 3º ano do ensino liceal no Colégio Valsassina, dirigido por Frederico Valsassina Heitor. Avelino Cunhal era o professor de história e filosofia. Um dia, Francisco durante o intervalo das aulas conversou com o seu professor sobre o sucesso da fuga de Peniche. Disse-lhe que conhecia Caxias pelo seu tio Rui. Foram momentos inesquecíveis para ele. Anos depois, no Inverno de 1966, Francisco esteve presente na última homenagem ao seu professor do colégio. Avelino foi enterrado, a seu pedido, sem qualquer acompanhamento religioso, em vala comum, em zona quase inacessível do Cemitério do Alto de São João. Poucos minutos antes da urna ser para aí transportada, uma grande camioneta que transportava uma grua entrou para o adro da entrada principal do Cemitério para descarregar uma gigantesca coroa que tinha atravessada (em longo diâmetro) uma fita vermelha com a inscrição “DO TEU FILHO ÁLVARO”. Os acompanhantes, debaixo da chuva que caía copiosa e interruptamente, seriam, na totalidade, pouco mais de uma dezena. Entre eles, Francisco lembra-se de ter identificado o médico neurologista Orlando de Carvalho e o arquiteto João Simões. Em 1961, o assalto ao paquete “Santa Maria” por Henrique Galvão obteve uma repercussão de imensa visibilidade internacional de denúncia da ditadura em Portugal.

No final do mesmo ano, a invasão de Goa, Damão e Dio pelo Exército da Índia dá início ao fim do Império (após a Independência do Brasil em1822). Salazar dá ordens expressas aos soldados do contingente português em Goa para combaterem até à morte, mas, ao contrário do pretendido pelo Governo, o general Manuel Vassalo e Silva decide render-se.

Na madrugada de 1 de Janeiro de 1962, o capitão Varela Gomes tenta atacar o Regimento de Infantaria de Beja. Humberto Delgado instala-se na aldeia vizinha de Vila de Frades, em casa de Justina Raminhos, para acompanhar de perto a evolução das operações. Tudo indicava que o plano seria a partir de Beja, Humberto Delgado derrubar Salazar. Mas, quando Varela Gomes cai baleado os seus camaradas decidem abortar a revolta. A morte do subsecretário de Estado do Exército que logo depois das primeiras informações transmitidas a Lisboa foi a Beja nunca foi inteiramente esclarecida. Devido à fragilidade dos recursos em Beja, o médico Sérgio Sabido Ferreira, cirurgião do Banco do Hospital de São José foi, oficialmente, enviado de urgência a fim de operar Varela. Porém, em pleno hospital de Beja houve uma acesa discussão entre agentes da PIDE e os médicos que se preparavam para iniciar a cirurgia de emergência. A PIDE pretendia interrogar Varela Gomes antes da anestesia no sentido da obtenção rápida de informações sobre a revolta, mas Sérgio Sabido Ferreira com grande coragem impediu a ação policial e iniciou a anestesia para a intervenção cirúrgica que viria a ser um sucesso.

Nesse ano, a proibição das comemorações do Dia do Estudante, em 1962, desencadeou a Crise Académica liderada por Jorge Sampaio. Na altura, o reitor da Universidade, Marcelo Caetano, inteligentemente, demite-se. Iria reaparecer par substituir Salazar em 1968.

Em 1962, Francisco iniciou a sua participação ativa no movimento estudantil do ensino liceal no âmbito da Pró-Associação dos Liceus. Lembra-se do envolvimento de Fernando Rosas, Daniel Sampaio, João Paulo Amorim e José Pinto Nogueira, entre muitos outros. O objetivo comum do Movimento era a democratização do ensino que implicaria o derrube do Estado Novo.

Mais tarde, a 13 de Fevereiro de 1965 agentes da PIDE, em território espanhol, em Villanueva Del Fresno, assassinam Humberto Delgado e a sua companheira brasileira Arajaryr Campos perto da fronteira em Badajoz. O duplo homicídio premeditado só viria a ser julgado depois de Abril de 1974 que identificou e condenou os agentes implicados nos assassinatos.

Já em plena “primavera” Marcelista, em 1969, a Oposição reúne-se em Congresso na cidade de Aveiro no quadro da tímida abertura política provisória que sempre acontecia por altura das eleições para a Assembleia Nacional. Eram consentidas a criação de comissões eleitorais em cada distrito. Em 1969 foi reconhecida a oportunidade de participação nas urnas na perspetiva da possibilidade da difusão dos ideais democráticos. Sucedem-se reuniões que juntam oposicionistas nos jardins do Palácio do Marquês de Fronteira a Benfica. Fernando Mascarenhas que era descendente em linha direta do célebre Marquês de Fronteira, José Trasimundo. Fernando Mascarenhas apoiava a Oposição a Salazar de forma muito destemida. Várias incursões da Polícia de Choque da PSP, chefiada pelo capitão Maltês, tentavam impedir as reuniões do Palácio. Em 1973, novamente em Aveiro, tem lugar outro Congresso com o mesmo propósito. Na liderança da Oposição destacam-se Francisco Pereira de Moura, José Manuel Tengarrinha, Mário Cardia, Mário Soares, Salgado Zenha e Jorge Sampaio. Nesse tempo, Carlos Brito desenvolvia trabalho organizativo clandestino no setor intelectual do PCP e sua companheira Zita Seabra junto dos estudantes.

Na época, os órgãos de comunicação social eram inteiramente controlados pelos serviços de Censura. A Emissora Nacional emitia, constantemente, programas de propaganda governamental. Um dos mais bizarros era intitulado “Rádio Moscovo Não Fala Verdade” de Ferreira da Costa que acabaria, por mera curiosidade dos ouvintes, por aumentar as audiências da Rádio Moscovo ouvida em onda curta. Literatura, pintura, teatro, música e cinema eram sistematicamente censurados em nome dos interesses da moral e da política vigentes. As obras literárias de autores portugueses eram, à partida, censuradas pelos próprios no ato da própria escrita já com o receio de serem a seguir censuradas pelos verdadeiros censores. Na literatura distinguiram-se, entre outros, Alves Redol, José Rodrigues Migueis, José Gomes Ferreira, Eugénio de Andrade, Sofia de Melo Breyner Andresen, José Carlos Ary dos Santos e José Saramago, na pintura e escultura Júlio Pomar e João Cutileiro, no teatro Luís Sttau Monteiro e no cinema Fernando Lopes. Era o tempo do neorrealismo.

As sessões de cinema eram, na época, antecedidas de curtas metragens com notícias. As mais famosas eram as Atualidades Francesas/Assim Vai o Mundo, com destaque para a locução do jornalista oposicionista, exilado em Paris, Jorge Reis, que viria, como romancista, a publicar, em 1961, a obra premiada Matai-Vos Uns Aos Outros com prefácio magnífico de Aquilino Ribeiro. Francisco, recorda-se da impressão deixada pelas primeiras imagens emitidas pela RTP a preto e branco que têm lugar em 1958. Nesse ano ocorreram as explosões da erupção do Vulcão dos Capelinhos no Faial que foram captadas pela televisão, então recém-inaugurada. Fernando Lopes Graça ocupava um lugar ímpar na cultura portuguesa. As suas Canções Heroicas elevam-se, em termos de qualidade, no panorama musical daquele período. Os concertos do Coro da Academia de Amadores de Música, dirigido pelo maestro Lopes Graça, eram muito requisitados em sessões promovidas pelo Movimento Estudantil. Com frequência as festas universitárias eram animadas pelo Coro.

Por outo lado, paralelamente, emergem autores e intérpretes de canções de protesto como José Afonso, Adriano Correia de Oliveira e Luís Cília. Ary dos Santos participava em sessões académicas a declamar a sua poesia. As suas aparições eram sempre muito aplaudidas. Nesse tempo, Amália era considerada próxima de Salazar.

Portugal era pobre e, mais que tudo muito atrasado em todos os domínios sociais, económicos e culturais.

O analfabetismo atingia níveis impróprios de um país da Europa. A elevada mortalidade infantil traduzia a situação de atraso. Em 1950, a respetiva taxa era de 94,1 por mil nascimentos vivos, correspondente a 19308 óbitos infantis. Isto é, quase uma em cada 10 crianças nascidas naquele ano não completou 12 meses de vida. País governado por políticas conservadoras, influenciadas pela Igreja Católica, insistia em não progredir, sem perceber a evolução democrática da Europa depois da vitória dos Aliados em 1945.

A Guerra Colonial assinala este período da História de Portugal. Ao contrário dos governantes franceses, ingleses e holandeses, Salazar e Marcelo Caetano não perceberam a importância da descolonização. Não reconheceram o Novo Tempo da História. Preferiram fazer Guerra que, todos sabiam, estaria inevitavelmente perdida. Nesses anos, as reportagens televisivas das partidas e chegadas de soldados nos paquetes no porto de Lisboa eram, sistematicamente, acompanhadas por locutores que exaltavam as tropas que combatiam os movimentos de libertação das colónias. Glorificavam o Império “aquém e além-mar, une e indivisível”. Esqueciam-se sempre do exemplo brasileiro…

A Guerra foi devastadora, especialmente na Guiné, Moçambique e Angola. Combatentes e apoiantes do PAIGC, FRELIMO e MPLA foram alvo de desumanas perseguições. Muitos milhares de homens, mulheres e crianças foram mortos nas suas moranças nas matas e savanas africanas nas três frentes da Guerra. Muitos milhares. Já no final do regime, depois do Levantamento Militar das Caldas, na madrugada de 16 de Março de 1974, três oficias generais recusaram, corajosamente, comparecer na cerimónia do “beija-mão” a Marcelo Caetano: general António Spínola, general Costa Gomes e o almirante Tierno Bagulho. Os dois primeiros vieram a ser presidentes da República.

Francisco, filho de Carlos e de Isabel, autor deste testemunho, hoje com 75 anos, viveu, intensamente, os acontecimentos aqui apontados e muito em particular a madrugada de 25 de Abril. Esteve no Carmo a aclamar Salgueiro Maia, depois em Santa Apolónia na chegada de Mário Soares e a seguir no aeroporto a aplaudir Álvaro Cunhal. Foi o dia mais luminoso da sua vida.

Passados todos esses anos, Francisco continua a considerar que, em termos históricos, Portugal deve aos capitães do MFA a Liberdade e a Costa Gomes a evolução pacífica para o regime democrático e a rapidez da descolonização. Por estas razões, para ele, os grandes heróis de 50 anos 25 Abril são, justamente, Salgueiro Maio e Costa Gomes.

Lisboa, Abril de 2023

A minha infância e juventude estão associadas ao Bairro. Por isso, descrevo alguns cenários inesquecíveis que vivi no terceiro quartel do fantástico Século XX.

A minha infância e juventude estão associadas ao Bairro. Por isso, descrevo alguns cenários inesquecíveis que vivi no terceiro quartel do fantástico Século XX. muito nítidas, colocam-me umas vezes atrás do balcão da Farmácia e outras a brincar no passeio amplo na banda do Jardim da Parada colada à 4 de Infantaria. Provavelmente teria 4 anos de idade. Julgo que eu costumava fugir para a parte traseira do amplo espaço da Farmácia quando minha Mãe esperava para ser atendida à frente do balcão ou, simplesmente, quando a caminho da rua descia as escadas com meus Pais; então, de fugida, lá conseguia eu escapar pela porta do lado para ver Castro Fonseca trabalhar. À entrada estava um cão perdigueiro, grande, branco com manchas castanhas, aliás, muito pachorrento, pelo que só muito raramente ladrava.

muito nítidas, colocam-me umas vezes atrás do balcão da Farmácia e outras a brincar no passeio amplo na banda do Jardim da Parada colada à 4 de Infantaria. Provavelmente teria 4 anos de idade. Julgo que eu costumava fugir para a parte traseira do amplo espaço da Farmácia quando minha Mãe esperava para ser atendida à frente do balcão ou, simplesmente, quando a caminho da rua descia as escadas com meus Pais; então, de fugida, lá conseguia eu escapar pela porta do lado para ver Castro Fonseca trabalhar. À entrada estava um cão perdigueiro, grande, branco com manchas castanhas, aliás, muito pachorrento, pelo que só muito raramente ladrava. No ensino pré-escolar frequentei primeiro a Queen Elizabeth`s School de Miss Denise Lester à Rua da Quintinha, em São Bento. Lembro-me de uma sala grande com piano e das primeiras lições a aprender a dizer as cores em inglês.

No ensino pré-escolar frequentei primeiro a Queen Elizabeth`s School de Miss Denise Lester à Rua da Quintinha, em São Bento. Lembro-me de uma sala grande com piano e das primeiras lições a aprender a dizer as cores em inglês. Destacavam-se, entre nós todos, já na altura, os alunos Eduardo Barroso e Marcelo Rebelo de Sousa. Na cantina da Escola nunca mais esqueci a empregada, de origem africana, Maninha a preparar as célebres gemadas de ovo cru batido com açúcar. Os recreios ao ar livre eram animados pelos jogos de bola. A seguir ao almoço todos os alunos descansavam em camas de lona de armar. Entre as pernas, de cadeira em cadeira, o “Jack” (o cão da Bertinha) farejava mas nunca mordia.

Destacavam-se, entre nós todos, já na altura, os alunos Eduardo Barroso e Marcelo Rebelo de Sousa. Na cantina da Escola nunca mais esqueci a empregada, de origem africana, Maninha a preparar as célebres gemadas de ovo cru batido com açúcar. Os recreios ao ar livre eram animados pelos jogos de bola. A seguir ao almoço todos os alunos descansavam em camas de lona de armar. Entre as pernas, de cadeira em cadeira, o “Jack” (o cão da Bertinha) farejava mas nunca mordia. Em 13 de julho de 1958, na Escola Oficial da Lapa, fiz exame de 4ª classe. Sala austera, inesquecível, com crucifixo na parede e duas grandes fotografias emolduradas, uma de Craveiro Lopes e a outra de Oliveira Salazar.

Em 13 de julho de 1958, na Escola Oficial da Lapa, fiz exame de 4ª classe. Sala austera, inesquecível, com crucifixo na parede e duas grandes fotografias emolduradas, uma de Craveiro Lopes e a outra de Oliveira Salazar. O som característico da flauta dos amoladores que empurravam um bizarro carrinho de mão assinalava a oportunidade para afiar facas ou arranjar guarda-chuvas.

O som característico da flauta dos amoladores que empurravam um bizarro carrinho de mão assinalava a oportunidade para afiar facas ou arranjar guarda-chuvas. cívica. A minha forma de pensar foi muito moldada pelo seu exemplo. Conheci-o no Colégio Valsassina em Lisboa em 1960. Foi meu professor de História nesse ano. Ensinou-me muito (1).

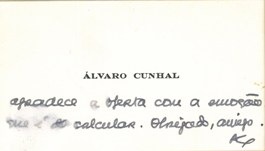

cívica. A minha forma de pensar foi muito moldada pelo seu exemplo. Conheci-o no Colégio Valsassina em Lisboa em 1960. Foi meu professor de História nesse ano. Ensinou-me muito (1). Cunhal que tinha adquirido na Sociedade Nacional de Belas Artes nas célebres exposições dos neo-realistas que se opunham a Salazar (6). Era uma obra de dimensões médias (cerca de 70 por 40 cm) que retratava mulheres a venderem cerâmica na Feira de São Pedro de Sintra. Sobressaíam verdes e as típicas figuras redondas das vendedoras. Em baixo, à direita, a assinatura e a data – A. Cunhal 1947. Sem hesitar, em 1974, decidi oferecer este meu quadro a Álvaro Cunhal. Para tal, contactei uma amiga minha que com ele trabalhava no Gabinete em São Bento (7) depois de ter sido nomeado ministro sem pasta no I Governo Provisório. Mais tarde, vim a saber pela mesma amiga que a primeira reacção de Álvaro Cunhal ao contemplar o óleo foi ter comentado que não tinha sido ele o autor quando reparou na assinatura… Escreveu-me, de seguida, um bilhete que ainda guardo. Nunca mais soube do quadro e do destino que Álvaro Cunhal lhe deu.

Cunhal que tinha adquirido na Sociedade Nacional de Belas Artes nas célebres exposições dos neo-realistas que se opunham a Salazar (6). Era uma obra de dimensões médias (cerca de 70 por 40 cm) que retratava mulheres a venderem cerâmica na Feira de São Pedro de Sintra. Sobressaíam verdes e as típicas figuras redondas das vendedoras. Em baixo, à direita, a assinatura e a data – A. Cunhal 1947. Sem hesitar, em 1974, decidi oferecer este meu quadro a Álvaro Cunhal. Para tal, contactei uma amiga minha que com ele trabalhava no Gabinete em São Bento (7) depois de ter sido nomeado ministro sem pasta no I Governo Provisório. Mais tarde, vim a saber pela mesma amiga que a primeira reacção de Álvaro Cunhal ao contemplar o óleo foi ter comentado que não tinha sido ele o autor quando reparou na assinatura… Escreveu-me, de seguida, um bilhete que ainda guardo. Nunca mais soube do quadro e do destino que Álvaro Cunhal lhe deu. Arnaldo Sampaio na especialização em Saúde Pública, constituíram as minhas principais referências.

Arnaldo Sampaio na especialização em Saúde Pública, constituíram as minhas principais referências. Nesta galeria de médicos, há que reconhecer os trabalhos de Francisco Cambournac (1903-1994) que colocaram a Saúde Pública Tropical em patamar de elevada qualidade quer a nível nacional quer internacional. A sua vida foi exemplar em múltiplos planos, em muitas dimensões. Antes de mais pela forma como conduziu a eliminação do paludismo em Portugal, mas, também, como ensinou sucessivas gerações de especialistas e, sobretudo, como representou o seu País na Organização Mundial da Saúde, em particular como Director de África eleito por duas vezes.

Nesta galeria de médicos, há que reconhecer os trabalhos de Francisco Cambournac (1903-1994) que colocaram a Saúde Pública Tropical em patamar de elevada qualidade quer a nível nacional quer internacional. A sua vida foi exemplar em múltiplos planos, em muitas dimensões. Antes de mais pela forma como conduziu a eliminação do paludismo em Portugal, mas, também, como ensinou sucessivas gerações de especialistas e, sobretudo, como representou o seu País na Organização Mundial da Saúde, em particular como Director de África eleito por duas vezes.